父亲参加十年大庆特邀代表前,在家中留影

每至夏日,看到父亲62年前来苏州时在院子里栽种的紫薇花盛开,我便愈发得思念父亲。父亲一生钟情于物理教学,重视师范。时至今日,很多父亲生前的学生与好友都写了一些怀念父亲的文章。我想起了父亲的一些琐事,藉以表达对父亲的思念之情。

勤奋好学终圆梦

1900年12月,父亲出生于南京一个普通的手工业者家庭,排行第四。由于家境贫寒,兄妹5人都没读书,但父亲一直渴望着学习。10岁时,父亲到南京江宁县外婆家玩,看见私塾先生教小孩读书,他便站在窗外听,正巧私塾先生考大家16除3得多少,没人答得出来,不想父亲在窗外讲了出来,私塾先生很是惊异,知道父亲没有读书,很为他可惜,便找到父亲的外婆说:“这孩子很聪明、有天赋,一定要让他读书。”父亲这才和其他孩子一样走进了学堂。

对于这来之不易的机会,父亲非常珍惜,很快便读完小学,背着行李去读师范中学(因为师范免费)。但那年正逢祖母去世,他便急匆匆回家处理好祖母后事,又赶回学校继续学习。此后,父亲又在师范学校完成了初中、高中和大学的课程。在南京高等师范读大学时,他还到现南京晓庄师范教书,后又做过陶行知学校的教务长。

父亲21岁结婚。我的母亲姓王,名毓琴,是前清举人王守诚的女儿。在母亲6岁时,她的母亲就过世了。受“女孩读书无用”的封建思想影响,母亲读到小学毕业就辍学了。母亲本来是要嫁给南京六合县县长的儿子,不想对方下聘那天雪很深,外祖父舍不得我的母亲嫁得太远,便回掉了对方。直至母亲快20岁时,有一次坐在家里择菜,被外祖父的一位朋友看到,得知她还没有成家,便向我外祖父介绍了我父亲,他说:“虽然他家境不好,但是读书用功,有才,性格也好。”外祖父最终同意这门亲事,这真是缘分。由于父亲家里穷,外祖父舍不得我母亲,婚礼就在我外祖父家举行。后来听母亲讲,外祖父给父亲买了件长皮袍,但他舍不得穿,又拿给我爷爷穿。外祖父一直对我父亲很好,虽然我的母亲没什么文化,父亲读了很多书,并获得了美国加州理工学院博士学位,但始终与母亲举案齐眉,相敬如宾,这大概是觉得外祖父对自己好,要报这个恩。

结婚后,重视读书的父亲也让母亲读书,便让她从初一念起,后来母亲因生孩子不再读书。母亲初一这年学了点英语单词,直至年纪大时还念念不忘:“pencil”、“pen”,来是“come”去是“go”,一块洋钱“one dollar”。

父亲的朋友们

巧遇钱学森

父亲与一同考取公费留美同学陆祖安、李宜浦的合影

1935年,当时我才六个月大,父亲公费考取了美国加州理工学院,攻读物理学。

父亲与钱学森先生同专业(航空工程),后我父亲改读理论物理。1939年,父亲获优秀哲学博士学位回国。当时,博士分优秀、良好、及格三等。与他们一同在加州理工学院学习的一位同学,没能考取博士学位,父亲便帮助他学习,最终这位同学考取了博士学位。那时候,父亲与钱学森、谈家桢三人都是理工学院的博士研究生,他们曾拍过一张照片,各自长袍马褂,手执中国古典乐器,抚箫弄琴,好不悠闲。另有一张父亲与钱学森的照片,照片上钱学森先生手搭在我父亲的肩膀上。这两张照片在文革时期因父亲怕戴上反动学术权威的帽子而销毁,没有留下纪念,真是可惜!在美国时,父亲曾在钱学森导师冯。卡门姐姐的后花园里与谈家桢、钱学森等师生留念,在钱学森过世时,他夫人拿出照片,我们才看到。

前排左蹲为钱学森,前排右蹲为谈家桢,后排左二是我父亲朱正元,后排左三为卡门姐姐,后排左四为冯·卡门

家里还有一张很有意思的照片,这是父亲从加州理工学院留学毕业时,导师给他穿博士服、戴博士帽拍的,小密立根校长坐在旁边。照片的左上角缺了一角,其实缺失的部分是美国国旗,“文革”期间,他为了保留照片,便将美国国旗剪掉,至今,这张缺了角的照片一直留存着。

1939年父亲回国前,曾任加州理工学院物理系研究助理,那时候,他被邀请留在那里继续做导师的助手,对方提出了很丰厚的薪酬,但是父亲想到我们全家人都在国内,同时他怀揣着一颗教育爱国之心,最终拒绝,毅然回国。回国后,浙大校长竺可桢聘请他为浙大物理系教授。

知己谈家桢

我父亲在加州理工学院改读理论物理哲学博士时,谈家桢先生正在读理工学院的遗传学博士,他们正巧住同一寝室。谈伯伯先回国,父亲通过他的老师胡刚复先生(浙大理学院院长),介绍谈家桢到浙大生物系任教,《谈家桢文集》中提到了这件事。

那时正逢抗日战争期间,南京已经沦陷,父亲让母亲带着我们兄妹到上海与他会合,然后一同跟随浙江大学奔赴贵州湄潭校区,不过姐姐不肯跟着去。(小时候,我还在母亲肚子里时,我的姨妈因为自己只有一个男孩,姨夫已经不在,她比较喜欢女孩,便将我姐姐抱去断奶。从此,姐姐就跟随姨妈长大。)那时贵州条件很艰苦,当地有“三无”的说法,“天无三日晴,地无三里平,人无三分银”。记得人们雨天没有雨鞋,便特制了“雨鞋”——在布鞋上抹上桐油,鞋底订钉,可很难走路。我们家条件也是如此,二哥穿着草鞋、手提油灯盏去学校上晚自习的画面至今在我的脑海里。

在湄潭时,我们家与谈伯伯一家住在一起。很多教师的子女都在浙大附小(湄江小学)念书,父亲在我们学校做发电演示实验,对于我们来说,电灯还是新鲜的玩意儿,谈家桢的大儿子就跑过去吹灯泡,吹了半天也没吹熄,抱怨道,“朱伯伯,这个灯怎么吹不灭呢?”抗战结束后,浙江大学从湄潭搬回杭州,我们两家仍住在一起,分住东西两边,中间隔着一间吃饭的厅堂,我们两家小孩最喜欢把吃饭的桌子拼起来打乒乓球,有时父亲和谈伯伯也挥拍对战,孩子们就成了拉拉队员,有趣得很。

父亲和谈伯伯还互相给对方起了有趣的绰号,父亲称谈伯伯“哈台”,谈伯伯称我父亲为“劳莱” (哈台、劳莱是上世纪30年代美国著名的胖、瘦影星)。吃饭时,谈伯伯看我父亲老是叹气,便说“劳莱劳莱,一生劳碌,一声叹气,米缸折掉。”父亲则回敬“哈台哈台,嘻嘻哈哈,万事无忧,万事无虑”。其实父亲一直非常佩服谈伯伯的乐观,教导我们遇到什么事都要像谈伯伯一样豁达。“文革”时,谈伯伯说:“我还要看看以后的好日子。”后来,谈伯伯活到了100岁。

有一次吃饭,父亲对谈伯伯说,“胖子胖子,你该我的债。”谈伯伯很纳闷,“我该你什么债?”父亲笑道:“我们在美国加州时就同一房间,轮流做饭,伙食费出一样的钱,你却比我多吃一倍。这不是该我的债吗?”谈伯伯听后哈哈大笑。

谈家桢与我父亲在北京开会时合影

我与谈伯伯的女儿谈曼琪有一些往来。曾经有一次,曼琪帮我在国外代买氨基葡萄糖,不仅让在杭州的儿子特地送到我家,还不肯收钱。我便问曼琪,为什么不收钱?她说:“还我父亲欠你父亲在美国的债。”原来,他们还记着,哈哈!

和曼琪聊起以前的事,她时常对我说,“我父亲的荣誉与母亲的支持密不可分,母亲的贡献非常大。”谈伯母名为付曼云,在我的脑海中,她是一位热心能干的伯母,育有一女三儿。

快解放时,谈伯母见年幼的我没有毛线衣穿,母亲又不会编织,谈伯母就叮嘱我母亲拿了一块大洋去买了半斤玫瑰红色的细绒线,她给我织了一件翻领毛衣,我穿了很久也不舍得丢掉。那是我生平第一件毛衣,每想到此,分外感谢谈伯母。

谈家桢和他的夫人付曼云

谈伯伯第二次出国回来后带了不少礼物回来,谈伯母送了我们一斤藏青色的粗毛线,结果因为我们家孩子太多,母亲就请谈伯母给我们打几双袜子,谈伯母怪我妈妈,“好好的毛线怎么拿来打袜子呢?”但是她很快织好了袜子给我们送了来。

上世纪50年代,我和姐姐都在上海的医院实习,一个星期日,俩人一起去复旦大学看望谈伯伯、谈伯母,正值他们去高干俱乐部参加活动,参加的都是一些名流、教授,我见到了当时著名演员赵丹等明星,高兴地手舞足蹈。

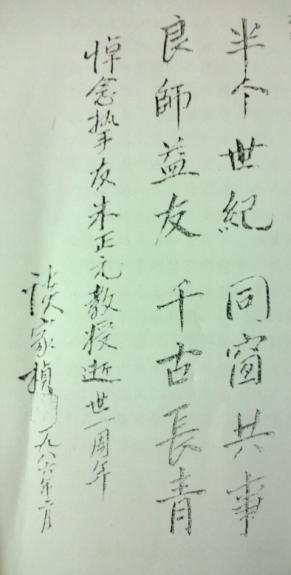

在父亲逝世周年时,谈伯伯写有悼词:“半个世纪,同窗共事。良师益友,千古长青。”这是谈伯伯亲自用毛笔誊写,送《物理通报》刊登。

同事贝时璋

父亲与贝时璋先生是浙大同事(贝时璋是生物系主任)。贝先生是我国生物物理学的奠基人,曾任中国科学院生物物理所所长。那时候,我在北京工作,去中国科学院的微生物所协作科研项目(得了中国科学院三等奖)。生物物理所就在微生物所隔壁,有一次,贝伯伯的一个学生跑过来问我,“贝先生问你怎么不请教他?”

其实,我在读浙大附小时,和贝伯伯的二女儿是同学。时隔数年,没想到贝伯伯还记着我。我也胆小,怕叫错。事后,我便到他家去做客,但只见到贝伯母。贝伯伯一生从不计较名利,活到107岁,这与他的宽广的胸怀很有关系。

同事王淦昌

父亲的朋友还有被誉为“中国核武器之父”、“中国原子弹之父”的王淦昌先生。抗日战争以后,我们家和王淦昌、、王子培3户人家一起包了部汽车从贵州湄潭到了贵阳,王伯伯请我们吃饭,他点了盘虾仁,没吃过虾仁的我以为那是“肥肉”,便不吃,王伯伯知道原因就哈哈一笑。

1960年,王淦昌从苏联杜布纳联合原子核研究所期满回国。那时中关村有三个大楼,13、14、15楼是高级知识分子住宿楼,王淦昌伯伯住在那里。对面的25楼是北大教师教工宿舍,由于我先生王通那时在北大任教,1963年我在北京结婚,我们就借住在25楼。我特地带了苏州糖果请同事吃,没成想第二天,王伯伯带着一对绣花枕头来看我,王伯伯问:“怎么不请我?”我哪里敢请啊。闲聊时,王伯伯看到了我家里的发条机械钟,就说苏联的钟还不及我这个好。其实,我的婚姻是父亲通过写信给王伯伯了解王通而促成的。

我在1968年调至北大技术物理系任教,有位技物系的教授毕业于浙江大学化学系,他说:“你父亲教我们外系的基础物理课(当时父亲已经是浙大的物理系教授),让我获益匪浅。”时任北大技物系的专业主任告诉我:“王淦昌先生也十分赞扬你的父亲,他说过朱正元先生如果搞科研也肯定有一番天地,而你父亲现在的工作确实平凡而伟大。”还有我北大的一位同事告诉我,“我的一个侄儿慕你父亲的大名,特地报考了江苏师范学院的物理系。”1985年,父亲过世时,王伯伯发来唁电——“朱正元教授才华出众,爱国爱党,人人称颂。”

父亲的朋友还有束星北,他是李政道的老师,1952年高校院系调整,束星北由浙江大学调至青岛山东大学(现中国海洋大学)任教。束星北与我父亲在浙大同事时,他与谈伯母、卢鹤绂的夫人以及我的母亲四人经常一起打牌到深更半夜,第二天束伯伯仍照常上课。而且束伯伯上课从来不带讲课稿,讲的头头是道。有一次打完牌,他对我说,“小妹,给你一个草帽。”“我要草帽干啥呢?”他笑着说,“我赢钱了,草帽就是一萬圆啊!” 我这才明白过来。在杭州时期,束伯伯在灵隐寺为他母亲大办寿宴,我也去参加了,当时看到那么大的场面,心里就佩服束伯伯真是个大孝子。

卢鹤绂也是父亲浙大的同事,记得湄潭时期他的夫人一直穿着高跟鞋,在“地无三里平”的当地,这可算大本事,她自己说,“不穿高跟鞋我走不了路哩!”1984年底我陪父亲去杭州参加会议,過见卢伯伯,他看到我就语重心长地对我说,“你的母亲过世了,你更要好好地照顾父亲。”那会儿父亲身体已经很虚弱,我点点头说,“一定会的!”我知道卢伯伯在上海经常到我先生王通的大姑母家聚会唱京戏,我就说“卢伯伯,你喜欢唱京戏?”他回答说,“是的,抗日战争时期,我就义演了。文革时,他们却批判我宣扬帝王将相,好气人哦。”

父亲的一生结交了很多朋友,他们的思想、品质给予了我们很大的影响。我们兄妹能够碰到这么多优秀的长辈,很荣幸。后来,父亲的很多朋友相继过世,他们的一生都值得我们怀念和尊敬。

钟情师范

父亲的同事还有卢嘉锡先生,他是化学家、化学教育家和科技组织领导者。在《竺可桢日记》中,竺先生提到,他曾经邀请卢嘉锡先生到浙大讲课,后又让我父亲与卢嘉锡合办浙大师范学院的理化系,我父亲任主任。1952年院系调整时,卢嘉锡又邀请我父亲去当时正在筹建的福州大学任教,但我父亲一直钟情于师范,最终还是选择了江苏师范学院(苏州大学前身)。

1949年,父亲在浙江大学教满9年,按照当时规定,教授教学满9年便可以休假一年,照拿工资,因为家里负担大,父亲便到江南大学教书。同时,还在杭州之江大学兼课。那时候,父亲每周便在无锡和杭州之间奔波,在江南大学时教钱穆的儿子钱拙的物理,后来钱拙因为他父亲的关系被下放到苏北,最后我父亲帮助他调到江苏师范学院。80年代初,我父亲通过台湾的舅舅帮助,钱拙在香港见到了父亲钱穆。

1952年,院系调整,江苏师范学院要办物理系,父亲被请了来。2000年,父亲100周年诞辰,江苏师范学院当时物理系书记江静回忆当时去无锡请父亲来苏的情景记忆犹新,对我父亲很是赞扬,总结为三点:

一是热爱教育事业,忠于教育事业,把毕生精力献给教育事业;二是学习他教书育人的高尚品质和严肃严谨严格的教风;三是学习他谦虚谨慎的平易作风 。到江苏师范学院后,父亲到处奔走,促成了一座物理大楼的落成。当时好多人说“朱老有本事啊,盖了一个物理大楼”。如今的苏大又有了新的物理大楼,现在再看那座物理大楼虽然显得有点陈旧,不过却是父亲的心血。

1980年,父亲80岁,创办了《物理教师》期刊。杂志的创办并非一帆风顺,那时候需要领导批准。当时江苏师范学院的一位领导不让我父亲创办,并让他检讨,“检讨就检讨”,父亲同时写了一封信给刘西饶部长,才促成了杂志的办成。时至今日《物理教师》已成为物理学界公认的优秀杂志,给全国中学物理教师开辟了一个学术交流的园地和争鸣场所。2000年,父亲100周年诞辰之际,苏州大学物理系为我父亲开的纪念会上,一位现已98岁的高龄周孝谦教授回忆说,朱老在讲“驻波”的公开大课时,助手准备演示实验时弄错了,做不出来,朱老就在黑板上写了几个字,心算了一下,告诉助手还需要再加多少砝码,实验成功。那一年,《物理教师》做了父亲的专题报道,父亲的学生、助手等都在《物理教师》上发文悼念父亲,父亲的一篇《80抒怀》也同时发表。

1982年,江苏师范学院改为综合大学——苏州大学,他在这里度过了余生。1985年2月,父亲过世。过世前两年,父亲因身体虚弱卧床,但仍心系物理系的发展,便时常在家里与他的学生(已经接任的物理系主任)探讨工作、教育问题。过世前一天,父亲还将这位主任叫来家里探讨。

“物理不是嘴巴讲讲的学科”

父亲在世时是中国教育学会物理教学研究会名誉会长。80岁时,教育部为他拍了部电影,以记录他的教学贡献。记得那是一个酷暑天,在众多闪光灯下,父亲讲得满头大汗,但还是坚持了下来,把电影拍完。

父亲对实验特别重视,他说“物理 物理,即物说理。

作为一门抽象科学,一定要以实验为基础”,为了便于教学,他自制了四十箱物理实验教具。60年代时,他的自制实验仪器曾在北京展览,当时秘鲁的一个科学家来参观时,用父亲自制仪器成功完成十多个静电实验以后,连声赞扬中国的科学家的创造精神。

父亲一生的心血都花在了物理教学、物理实验中。父亲曾经到多地讲课,包括周总理故乡淮安,以及盐城等地方。

1952年父亲已到苏州教学,我独自留在杭州继续读高中,物理学的很差,高考后回到苏州,父亲就问我考的如何,我回答后,父亲问我加速度的概念,我糊里糊涂的说了出来,父亲给我解释道,“加速度是表示速度增加的快慢程度”,当时,他这么一讲我就懂了,还有万有引力等这些概念他都用易懂的话讲出来,特别容易吸收。

父亲正在做演示实验

60年代时,父亲开过一门选修课,用他自己的话讲解中学物理的基本概念,帮助中学老师教好学生,当时每节课教室里都坐满了人,选修课倒成了必修课。最后将讲义集结成《中学物理教材选论》一稿,并将其寄到上海教育出版社,却一直没有出版。爸爸过世前,还提到了这本书,这是他一生的心血,也是他一生的遗憾。

“春蚕到死丝方尽,愿作红烛照人寰,”父亲的学生曾这样称赞他。现在,江苏师范学院毕业后留校的学生还对我说过,朱老总是循循善诱,时常说“我爱护你们,才给你们指出缺点。”后来这位学生当了老师,也这样对待学生,他说效果很好。父亲一生钟情于师范教育,曾对我说他这一生都愿意在师范任教,培养老师。他一直说,“教师是人类灵魂工程师,我培养了教师,教师们可以教授更多的人,这就等于我为社会培养更多的人才,做了贡献。”

桃李不言下自成蹊

学生吴健雄

1929年到1934年,父亲在南京国立中央大学任教,此间教过吴健雄,吴健雄的丈夫袁家骝那时也在南京。1935年,父亲和袁家骝都到美国留学。后吴健雄也赴美留学。

文革时,吴健雄与袁家骝夫妇来看他们的姑母(袁世凯的第十三个女儿,人称“十三小姐”),同时来拜访我的父亲。当时我父亲想请她进家里来做客,但由于“文革”时期的特殊原因,没办法请回家,便请到现姑苏饭店吃了个早点。后来吴健雄再来苏州看我父亲时,他已经过世了。

文革后,南大校庆邀请了吴健雄夫妇及我父亲回校参加庆典。我父亲到南京机场迎接他们,在欢迎仪式上,嘉宾的名字被一一报出:南大校长、处长、吴健雄的同学程开甲教授,还有朱正元教授。随即,吴健雄就说,“朱正元教授是我的老师”,父亲回来后跟我提及此事,我能感觉到他那份欣慰的心情。

1984年底,父亲曾邀请袁家骝夫妇到苏州大学讲学。那时候,他们已经应允下来,但迟迟不来。爸爸很失落,像小孩子一样,说“他们大概不喜欢我们这里?”后来他们从台湾来信,称呼我父亲为“善培兄”,解释缘由。原来他们转机到香港时,袁家骝突然心肌梗塞,两人便直飞台北治疗,休养一段时间后回美再与我父亲联系。1985年2月父亲过世,他们也没有来成。

父亲过世后,苏州大学统战部组织我们去吴健雄的家乡参观,参观到太仓明德小学时,看到了太仓统战部张部长,便告诉他,“我父亲是吴健雄的老师,父亲过世时,没有发讣告我们很失礼(实际并不是我们家里的问题),请他打个招呼。”当时,时任苏州大学的统战部部长也答应我,“等吴健雄回来,我派车接你和吴健雄相见。”直至1987年,吴健雄博士回明德小学,并到苏大参观,可惜我也没能见上一面。后来,听一位物理系的教授说,吴健雄夫妇知道我父亲过世,便到我父亲的演示实验室拍了很多自制教具的照片,赞扬我的父亲说“我的老师在物理教学方面有非常大的贡献”。当时,苏州大学请吴健雄博士在校报留言,她就用四句话留作纪念“今日返乡拜朱老,伤感吾师已仙逝,著书教育重实验,四化科技永感恩”。

学生柏实义

柏实义是南京六合人,曾任美国马里兰大学工程研究所所长,现已过世。1979年,柏实义被国家教育部请回来讲学,受邓小平接见。当时他的父亲90岁,他将自己的父亲带到苏州,看望我父亲。父亲陪同柏实义夫妇一起去西山,让我在苏州饭店陪同柏实义父亲,老先生便和我讲起当年的事,他说,“柏实义小时候不肯读书,我听说南京有两位中学教师,一位教物理,一位教化学,号称‘南京二培’(我父亲朱正元号善培,化学老师名王子培),我就把家里商店卖掉,搬到南京,读你父亲教的中学,从那时起,柏实义便对物理特别感兴趣,后来物理学得特别好。大学毕业后,你父亲又让他到美国深造,柏实义一直把你的父亲当成恩师。”后来,柏实义每到一个国家讲学,都会寄一张当地的风景明信片给我父亲讲述他的情况,称呼我父亲为善培夫子。

平平淡淡才是真

抗日战争时期,家里孩子多,只有父亲一人工作,经济不宽裕,但为了让母亲不劳累,我父亲一直请保姆做家务。父亲工作忙,身体不好,营养跟不上,父亲就买了一只羊,给保姆在乡下养,父亲吃羊奶,羊就给了保姆。父亲同时兼任浙大附小、浙大附中校长。他组织学生半工半读,山上开荒,有人就误会我父亲让保姆养的羊也是公家的,在背后议论,其实父亲连公家的一张信纸都不让我们用。

我们那时候都没什么衣服穿,记得我哥哥的一段话可以形容,“教授的儿子都没衣裳穿,新老大、旧老二,破破烂烂是老三”,虽然我是女孩,有时候我也捡着哥哥们的旧衣裳、旧鞋子,有时连衣服、鞋子都没得拾。有一次父亲不在家,一位学生家长将一段很漂亮的花衣料托人送至我家。我当时看到那段衣料是淡蓝色的底子,辅以洋娃娃和小碎花,正适合我那个年纪的小姑娘做裙子穿,看到后,我开心的跳起来,“终于有漂亮的衣裳了”。可是,父亲回来后,看到这段衣料,默不作声地叫来了送料子的中间人,让他给带回去。后来有一次,父母带我去参加婚礼,我没有鞋子穿,母亲便在路边地摊上买了一双黑色的旧皮鞋,我开心的不得了。可是鞋子小,走路脚都会疼,我只是忍着,直至一根脚趾骨头断了,疼得不得了的我才依依不舍地丢了这双鞋。

那时,我在浙大附小上学,一位语文老师规定谁在写字本上涂黑一个字就打一次手心,好多顽皮地男孩被打了很多板,我涂了一个字,就被轻轻地打了一板,当时就哇哭了起来,回家我向父亲诉说,第二天,父亲就去和那位老师说:不应该用打骂的方式处罚学生的错误和缺点,而是要循循善诱、谆谆教导。

父亲也从来不打我们子女。三个哥哥比较顽皮时,做了错事,父亲就处罚他们跪着,反省自己的错误。父亲一直教导我们兄妹要相互爱护,更要尊重母亲。记得有一次,大哥说,人家都是妹妹听哥哥的,为什么我们家不是?父亲教导他,无论哥哥还是妹妹,谁对就听谁的。还有一次,我因为不听话,和母亲呛上,母亲便打了我一顿,这也是平生母亲唯一打我的一次,我便气的把自己锁进房间,一天不吃不喝,直至父亲回家,几经教导,让我向母亲道歉,事情才过去。

每到冬天,我的手脚都生冻疮,烂肉都粘到袜子,父亲就轻轻地给我脱下袜子,很心疼地对我说,“小时候我也常生冻疮,只能多穿点衣裳,洗手脚后一定要擦干”当时邻居的奶奶看到后,就对我母亲说,要多买点荤菜给孩子吃,可家庭条件不允许,我母亲只得点点头,无言以对。

我们兄妹5人,全家的性格分为两派,爱说话的一派和不爱说话的一派。父亲、姐姐、二哥一派,不爱说话,大哥哥、小哥、母亲和我,我们剩下的人一派,话很多。夏日乘凉时,我们这派说话,听到有意思的地方,他们就笑笑,都不搭腔。父亲也很少和我们说一些生活上的琐事。

记得父亲到北京展示自制实验教具时,住在教育部的招待所里,夜里睡觉被蝎子咬了一口,但回来后只字不提,后来我们还是看到胡刚复之子胡南琦写的文章说起过此事。

还有一件事让我和姐姐至今难忘。(抗日战争胜利后,我们全家跟随浙大回到杭州,姨妈便将姐姐送来与我们团聚。)当时,母亲患乳房癌,已动过手术,我和姐姐想做件棉袄,父亲便在百忙之中抽出时间陪我们跑遍了整个杭州城,才让我俩满意而归,得了两块称心、漂亮的花布料。父亲一直教育子女读书第一,我们兄妹几个也都不负他的期待,各自为学。大哥毕业于燕京大学(北京大学)电机系,二哥毕业于浙大机械系,小哥毕业于北方交通大学,姐姐毕业于南京医科大学,我毕业于中国药科大学,这些都是父亲的安排。父亲的10个子女媳婿中,有8位是教师,其中7位是大学老师,1位中学老师,我的小哥哥朱得天获得过“全国优秀教师”的称号。我们的下一代也有4人选择了老师这个职业,父亲时常教导我们“认认真真教书,清清白白做人”,我们一直铭记在心。

我们兄妹五人合影

母亲的支持

父亲一生离不开母亲的支持,母亲善良大方、性格忠厚、待人和善。

母亲留影

母亲出生于1901年。1935年,父亲出国,时逢抗日战争,母亲带着我们一家到南京六合的大姨母家去(在南京采石矶),当时我祖父也同去。有一天早上祖父站在田埂上,碰上了田埂对面的日本人,对方开了一枪,虽然没打中,但却导致祖父中风而死。事后,母亲没钱安葬,便跪着求姨妈的一个账房先生,才得了棺木,将祖父安葬在南京。父亲回国后知道这件事,对母亲的孝道特别感激。

母亲跟随父亲到贵州路上,曾经还捡炸弹头淘米煮饭。其实,母亲一直不会煮饭,我们经常吃夹生饭,但她却炒得一手好菜。抗日战争时,父亲在外上班,我还小,母亲招呼我看警报,一个灯笼是空袭警报,两个灯笼是紧急警报。我站在阳台上“放哨”,远远地看到了两个灯笼,吓得从楼梯上滚了下来,母亲抚着我的头让我不要乱跑,说跑出去也可能炸死了,但胆小的我仍心有余悸。

父亲到苏州教书,安定下来后,母亲的为人受到了街坊邻居以及父亲同事们的一致好评。她曾听我的姨奶奶对她讲过,我的祖母生前对人很好,过世时,连叫花子都来哭。母亲听说了奶奶的事情后对我说,做人就应该像奶奶那样,多想着别人。虽然后来生活条件改善,她也总是舍不得添置衣裳,过世前穿的大衣都打了补丁。很多时候,母亲自己舍不得吃,也留着请别人吃。每逢过节,都请父亲那些不回家的学生和年轻的单身同事来家里做客。

父亲和母亲上世纪70年代在苏州住处家门前合影

我的姨母、舅舅、舅妈来看我父母时,我母亲当时已经因糖尿病脑子不是很清楚,她就对姨母讲,“善培(父亲号善培)不要家喽!”母亲过世后,父亲称赞她真是一位贤妻良母,也觉得很内疚。当时,物理系书记告诉我,“你爸爸对我说,你母亲生前,他没能很好地陪伴老伴,感到很遗憾。”

母亲对人宽厚,对己严苛。父亲接济亲友,她也从无怨言,我也一直努力学习她为人处事的高尚品质。

对亲友的影响

父亲不仅自己好学,还鼓励身边的亲戚朋友学习。我的叔叔不肯读书,父亲曾为此而哭。后来,父亲便接济叔叔的子女读书。

我的后外婆生了好多子女,父亲结婚时,舅舅、姨妈他们都还小,父亲一直劝导他们好好读书。后来我姨妈、舅舅们都各自在事业上有所成就,现在还健在的五姨妈曾是广州陆军总医院口腔科主任,最小的舅舅曾是官厅水库的功臣,并曾任甘肃省水利厅厅长,曾获水利部颁发的为水利事业工作六十年的奖状,现已离休。还有已过世三舅是杭州莧桥空军学校的毕业生,解放前任空军驾驶员,当时国共内战时期,上级下命令让他把炸弹丢到解放区,他却把炸弹丢到了海里。1987年他回大陆,来苏州对我们讲起这些事时说,“为什么要炸自己的兄弟姐妹呢?”四姨母是妇产科助产师,原在浙江大学医务室工作,解放后到了上海中山医院工作,见识过她工作的人曾经夸赞她“动作麻利、走路像一阵风,真是个不错的助产师!”小姨妈则攻读了两所大学的中文和外语专业,翻译过多部国外小说,后在北京公安部教外语,也是离休干部。几位姨妈和舅舅讲起我的父亲时,都说父亲经常对他们说:“要读书啊!”

父亲的为人

父亲平常省吃俭用,在他晚年,夏季非常热。1983年,我的舅舅寄来了一笔钱给他装空调,但父亲一直舍不得买,后来这笔钱给了孙辈,每人分得200元,当时大哥的儿子结婚就用这笔钱买了一套家具,我的儿子最小就说,“到我结婚就只能买一个小板凳喽!”果不其然,我儿子结婚时,200元真的只能买个椅子。

父亲一直热心助人,亲戚朋友或者同事有何需要帮助之处,他都竭尽所能。父亲浙大的一个同事过世后,他的夫人和女儿没有了经济来源,父亲就每月接济她们,持续了很多年。

1959年共和国十年大庆,父亲是特邀代表。1963年,父亲是第三届全国人大代表,因为谈家桢等人尊称父亲为“老夫子”,便让我父亲坐在第一排。父亲特地留存了这张全国人大代表大会的照片。文革时,这张照片上刘少奇和林彪的脸都被涂掉了。后来苏州医学院的一位老教授这张人大代表的照片给人家抄掉,向我父亲借走了照片复印,却一直没还。父亲过世后,我拿着借条去要,他们又说还了,最后找不到原件,学校办公室袁涛老师便帮着去北京复印了一张,现在的这张复印件上只有刘少奇,没有林彪。

1978年,父亲作为第五届全国政协委员开会,因自己没有像样的大衣,就跟隔壁邻居(当时政教系主任陈志安先生)借了件大衣。那一年,原教育部副部长周林为照顾父亲他们这些老一辈教育者,便各自询问有什么需要,国家可以帮着解决。父亲就提出两个要求,调一个子女到苏州工作,并派一个助手给他。那会儿,只有父亲与母亲两人在苏州,母亲得了糖尿病,我们这些子女又都不在身边,我那会儿已在北大教书,刚巧周林副部长那时也是北大的书记,所以调遣不难。当年暑假,父亲要到庐山开物理学会理事会,调令还未下来,经批准我就先回到苏州,最终调到了江苏师范学院相伴父母左右,也工作到退休。在文革时,有人批判我父亲“为个人奋斗”,父亲回答说,“我是一个人在奋斗”。后来,学校才给父亲派了一个助手。

1978年物理学会的理事在庐山开会时留影。前排左五为北大校长周培源,

前排左八为王淦昌先生,二排左二为我父亲朱正元

在我调回苏州后,有一次有位物理系毕业留校的老师,曾对我说“朱老在文革时沒有到农村去劳动 ,而是让他到苏钢厂给工人上課,准备受批判,接受工人师付再教育。但头天晚上朱老仍是认认真真备课到深夜,第二天结合实际,深入浅出的上了一课。课后没有人发言,就听一位老工人說:“到底是275”( 那时父亲的工资每月275元)结果没有受到批判。 在工作、生活中当我遇到了一些不公平的事情,心里觉得委屈,父亲就安慰我“看破红尘,淡泊名利。”这么些年,父亲的话语我都谨记在心。父亲一生专注于教学,为人处事他从不阿谀奉承、实事求是 。从这点来说,我受了父亲的熏陶,性子也比较直,从不拍马溜须,说话直来直去,因此得罪了一些有权势的人。

父亲也非常尊重老师,竺可桢、熊庆来和胡刚复都教过他,我们一直尊称他们为“太先生”,家里至今还留存2张父亲老师的照片。

熊庆来夫妇合影

父亲的小学老师林子硕夫妇合影

父亲这一辈子没什么特别的嗜好,却格外爱养花,如今再看看满院子的花花草草,我似乎能感受到父亲那会儿服侍这些精灵的心境,他用心灌溉每一株树木花草,期待它们快快长大,正如他所倾心教授的每一个学生以及他倾注一生的师范事业,寄托了他一生的心血和希望。

父亲那一代人的记忆已经远去,我也已头发花白,记录下的这些点滴之事虽很琐碎,却是耄耋之年的老人最真切的回忆。看着紫薇花每年盛开,我想有些事终究会沉淀下来,留待后人品咂。

朱慧天

二零一四年春